手足は温かいのにお腹だけ冷えてしまう人

汗かき体質なのに下半身や内臓が冷える人

冷えのぼせで顔や上半身に汗をかきやすい人

胃腸の不調や生理痛に悩んでいる人

冷え性改善に漢方を取り入れたい人

「pause(ポーズ)」には、“立ち止まって呼吸をする”という意味を込めています。

この記事では、内蔵型冷え性の特徴や原因、汗かきや冷えのぼせとの関係、改善策、そして漢方の活用法までを分かりやすく解説します。

目次

内蔵型冷え性とは?

内蔵型冷え性とは、手足は温かいのにお腹や腰回りなどの深部(内臓)が冷えている状態を指します。一般的な冷え性が手足の末端の冷えを主症状とするのに対し、内蔵型冷え性は外見からはわかりにくく、胃腸不調や生理痛、倦怠感など内臓機能の不調を招きやすいのが特徴です。

手足が温かいのにお腹が冷える理由

自律神経の乱れや血行不良により、熱が体内に十分に巡らず内臓の温度が下がると、表面(手足)には熱が残りやすく見かけ上は温かく感じる一方で、深部(内臓)は冷えて機能低下を起こしやすくなります。

末端冷え性との違い

末端冷え性は手足の冷たさが直接的な症状です。内蔵型冷え性はお腹の冷えが中心で、便秘・下痢・胃もたれ・生理痛など内臓に関連する不調を訴えるケースが多くなります。

汗かきなのに冷える?それ内蔵型冷え性かも

「顔や上半身は汗をかくのにお腹は冷たい」――この矛盾した状態は内蔵型冷え性に特徴的な「冷えのぼせ」です。内臓が冷えると、体はバランスを取ろうとして局所的に熱がこもり、顔や首など上半身から多量の汗が出ることがあります。

冷えのぼせの仕組み

深部の冷えにより血流が偏り、熱が上半身へ逃げやすくなるため、上の方は熱感や発汗が強く、下半身や内臓は冷えたままの状態が続きます。

放置すると起こる不調

- 慢性的な胃腸不調(便秘・下痢・消化不良)

- 疲れやすさ、免疫力低下

- 婦人科系のトラブル(生理痛・月経不順など)

内蔵型冷え性の原因と改善策

内蔵型冷え性の原因は多岐にわたりますが、主に生活習慣と体質の両面が関係します。ここでは原因とすぐに取り入れられる改善法をまとめます。

主な原因

- 冷たい飲食物の常習(冷たい飲み物・生野菜の多用)

- 運動不足による血行不良

- 長時間のデスクワークや同じ姿勢

- エアコンなど環境による冷え

- 自律神経の乱れ(ストレスや不規則な生活)

食事・生活でできる改善法

- 温かい食事と飲み物を意識する(白湯、生姜、根菜類、温かい汁物など)

- 腹巻きやホッカイロでお腹を温める習慣をつける

- 就寝前のぬるめの入浴で深部体温を上げる

- 軽い有酸素運動やストレッチで血流を促す(通勤で歩く、簡単な筋トレ)

- 冷房対策としてひざ掛けやレイヤードを活用する

- 睡眠・食事時間を整え自律神経を安定させる

内蔵型冷え性には漢方もおすすめ

漢方は症状だけでなく体全体のバランスを見て処方するため、深部の冷えと発汗(のぼせ)が混在する場合に適しています。自己判断は避け、専門家に相談するのが安心です。

漢方での考え方

漢方では「陽気不足」「血の巡りの悪さ(瘀血)」「水分代謝の乱れ(水滞)」などの概念で体質を説明します。内臓の冷えと汗かき(冷えのぼせ)が同時にある場合は、温めつつ巡らせる処方が選ばれます。

内蔵型冷え性に使われる代表的な漢方薬(例)

- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):血行を改善し、冷えやむくみに対応

- 八味地黄丸(はちみじおうがん):下半身の冷えや疲労感に用いられることが多い

- 桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう):自律神経の乱れによる冷えのぼせや動悸、不安感に適する場合がある

※上記はあくまで一般的な例です。漢方は個々の体質・症状・舌脈診などを踏まえて処方が決まるため、服用前に漢方医・薬剤師へ相談してください。

内蔵型冷え性と汗かき体質を同時に整える生活習慣

内蔵型冷え性と汗かき(冷えのぼせ)は両方を同時に整えるアプローチが重要です。短期的な“温め”と、長期的な“体質改善”を組み合わせましょう。

日常で取り入れたい温活習慣

- 朝の白湯で内臓を温める

- 生姜湯や温かいスープを食事に取り入れる

- 腹巻き・温熱パッドでお腹を常に保温

- 冷房下では腰まきやひざ掛けを使用する

体質改善のためのセルフケア(長期)

- 週に数回の有酸素運動+筋トレで基礎代謝を向上

- ヨガや深呼吸で自律神経を整える

- 漢方を専門家と相談しながら数か月単位で継続

- 睡眠・食事リズムを整えストレスを軽減する

まとめ:内蔵型冷え性は「温め+巡らせる」習慣で根本改善を目指そう

内蔵型冷え性は表面的な温かさと深部の冷えが同居するため、気づかれにくく、放置すると胃腸不良や疲労感、婦人科系トラブルにつながることがあります。

改善の要点は、

①内臓を温める(食事・入浴・保温)

②血流や代謝を上げて巡らせる(運動・ストレッチ)

③自律神経を整える(睡眠・リズム・呼吸)

という3つを組み合わせることです。

漢方は体質に合わせた選択肢として有効ですが、必ず専門家に相談して自分に合った処方を受けてください。

まずは今日から白湯やお腹の保温、短時間でも体を動かすことから始めてみましょう。数週間〜数か月の継続で、冷えと汗かきのバランスが整ってきます。

生活に取り入れやすい習慣として

▶︎ 初心者さんにおすすめ!ヨガ・ピラティスのやさしい始め方ガイド

▶︎ 「朝ピラティス」で心も体もリセット|1日を気持ちよく始める習慣

▶︎ 【梅雨のだるい対処法】食事とアロマで心身をリフレッシュ!

▶︎ 夏バテで体がだるい・重い…体調不良の原因と自律神経の整え方【アーユルヴェーダで解決】

を入れるのがベストです。

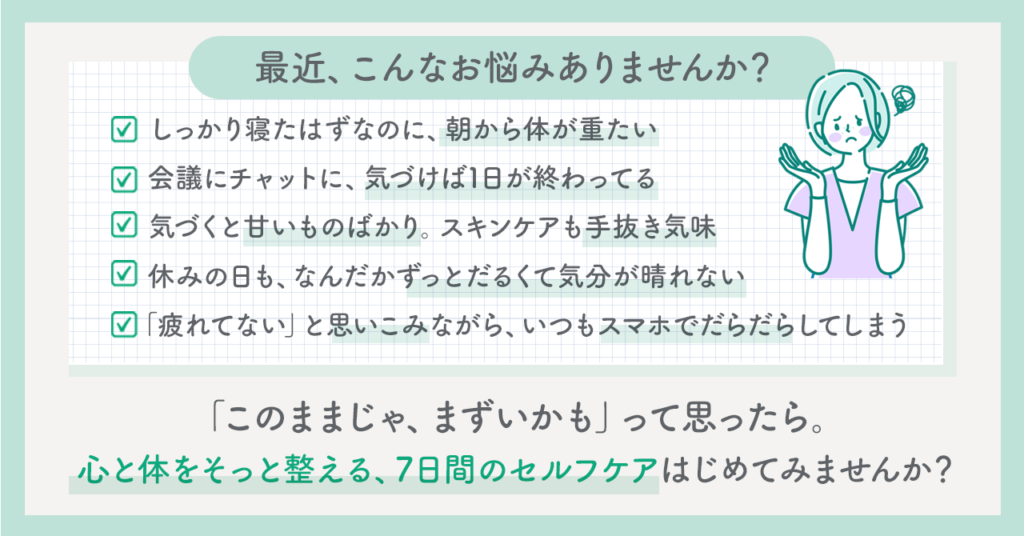

季節の変わり目に心や体がゆらぐことが多々あった私…。そんなとき、自分にやさしく向き合う時間がとても大切だと感じました。

Pauseでは、そんな「わたしを整える」ための7日間セルフケアを、アーユルヴェーダとヨガの視点からまとめたnote有料記事をつくりました。

🌿《Pause式・わたしを整える7日間セルフケア for ヴァータ》

note有料記事はこちら

※無料パートも用意しているのでぜひ覗いてみてくださいね♪

7日間、自分の心と体を見つめして、大切に労ってあげる時間を自分自身にプレゼントしてみませんか?